Kommentar

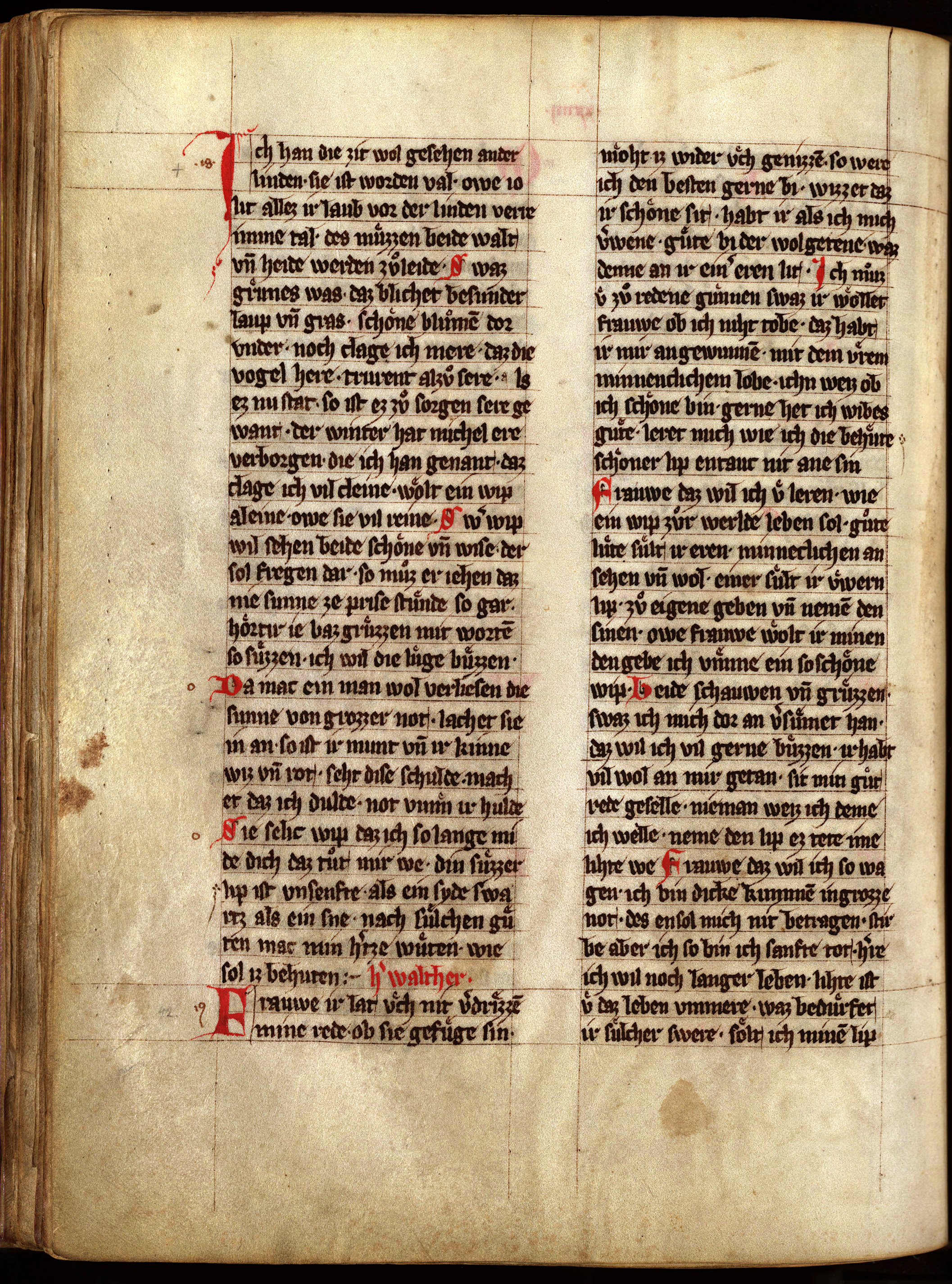

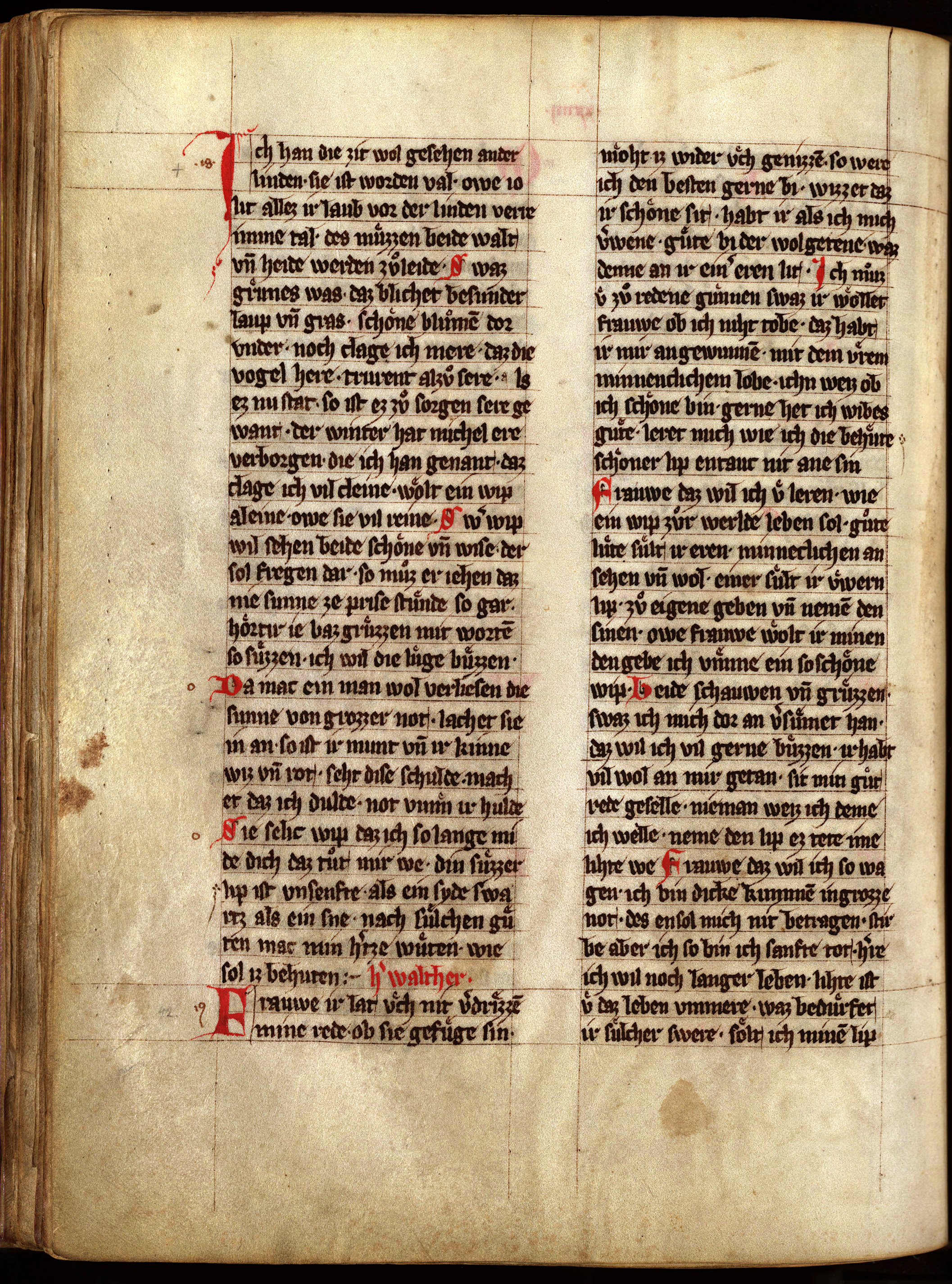

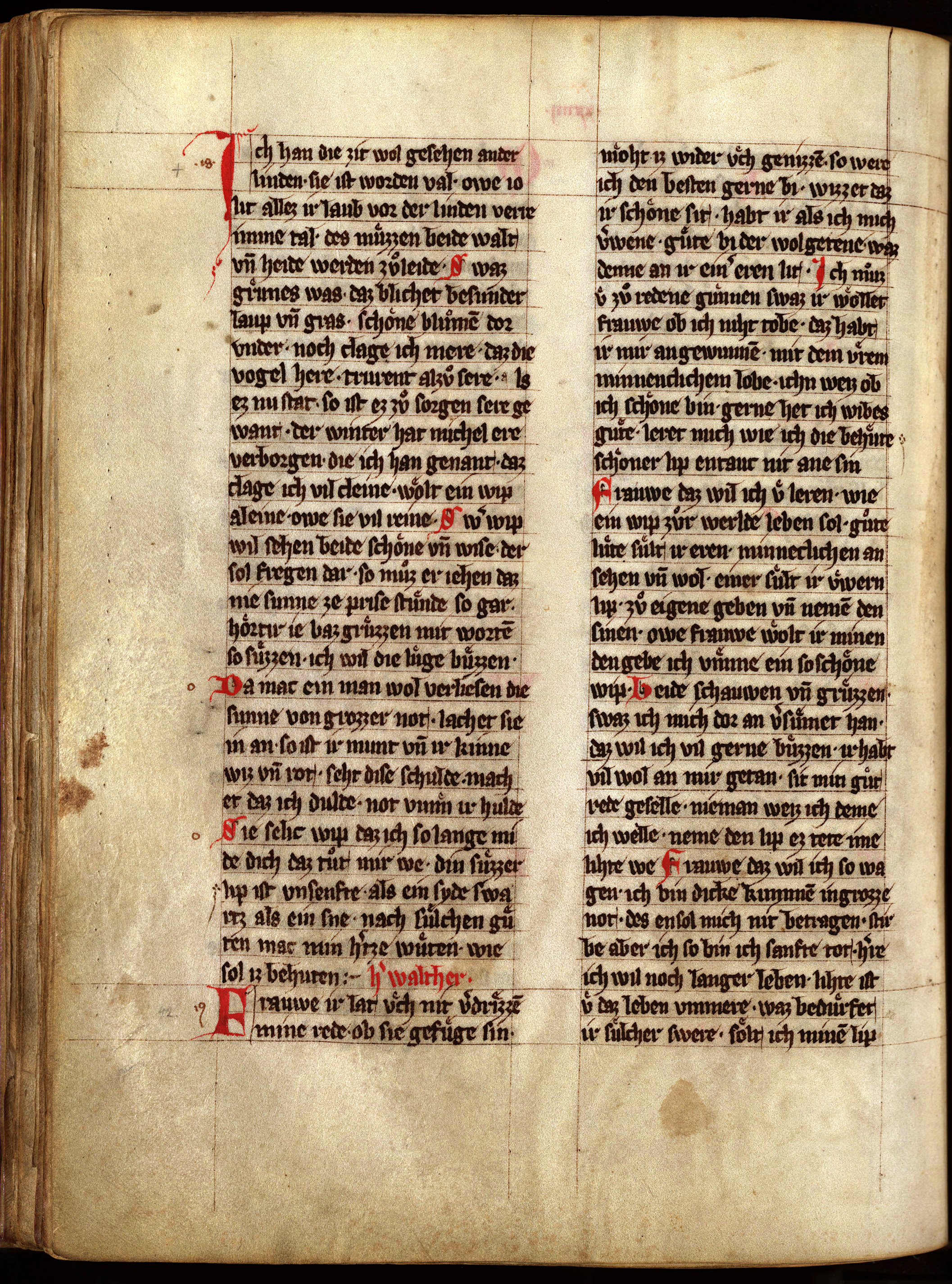

Überlieferung: Das sechsstrophige Lied ist unikal in E überliefert; zur Diskussion um die Echtheit des Liedes vgl. Bein, S. 413–416.

Form: .2a+3-b (.)2c / (.)2a+3-b 2c // .2-d (.)2-d (.)2-d

Siebenversige Stollenstrophe, mindestens die kurzen Verse sind wohl daktylisch zu lesen, möglicherweise auch der zweite Teil der Langverse, die dann ebenfalls zwei Takte umfassen. Im Aufgesang finden sich je binnengereimte Langverse mit klingenden Kadenzen, im Wechsel mit Zweihebern, der Abgesang besteht aus einem Dreireim. Das metrische Schema erfordert zahlreiche mehrsilbige Auftakte und dreisilbige Takte; auch sind einige der zweihebigen Verse als Dreiheber zu lesen (etwa II,6, IV,7 oder VI,2). Auch mit Hebungsprall ist zu rechnen (so in I,7; II,1).

Inhalt: Winterlied.

Das Lied beginnt mit einer Winterklage. Das Sänger-Ich betrauert in den ersten drei Strophen den Zustand von Linde, Blumen und Vögeln. Erst am Ende von Str. III kommt der Umschwung: Würde seine Dame ihn erhören, so würde seine clage vil cleine (III,5). In Str. IV fordert der Sänger die Rezipienten heraus: Seine Dame sei schöner als die Sonne – wenn jemand einen besseren gruoz vorweisen könnte, wäre er bereit Abbitte zu leisten (ich wil die luͤge buͤzzen – IV,7). Während Str. V ein weiteres topisches Minnelob darstellt, sticht in Str. VI das doppelte Oxymoron hervor, der Körper der Dame sei unsenfte als ein syde (VI,3) und swartz als ein sne (VI,4).

Dass vor allem die ältere Forschung die Echtheit des Liedes bestritt, dürfte an seiner konventionellen Thematik liegen. Wilmanns nennt diese, sich auf Lachmann beziehend, »teils gewöhnlich, teils albern« (S. 449). Bein weist jedoch auf die durchaus kunstvolle Reimstruktur des Textes hin und betont, dass keine sprachlichen Merkmale vorzufinden seien, die explizit gegen eine Verfasserschaft Walthers sprächen.

Björn Reich

| E Wa 72 = L [⁷XVI,1] XV,22Zitieren | |||

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 172va | |||

| I | |||

| E Wa 73 = L [⁷XVI,8] XV,29Zitieren | |||

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 172va | |||

| II | |||

| E Wa 74 = L [⁷XVI,15] XV,36Zitieren | |||

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 172va | |||

| III | |||

| E Wa 75 = L [⁷XVI,22] XVI,4Zitieren | |||

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 172va | |||

| IV | |||

| E Wa 76 = L [⁷XVI,29] XVI,11Zitieren | |||

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 172va | |||

| V | |||

| E Wa 77 = L [⁷XVI,36] XVI,18Zitieren | |||

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 172va | |||

| VI | |||