Kommentar

Überlieferung: Das Lied ist in A und C fünfstrophig, allerdings in unterschiedlicher Reihenfolge (A I–V = C III IV I II V) und in E dreistrophig überliefert. Die beiden Str. C Wa 264f. hat der Grundstockschreiber AS weiter hinten in Codex aus der Quelle Va2 sekundär um drei weitere Strophen ergänzt, die ihnen durch ein Verweiszeichen zugeordnet sind (vgl. dazu im Detail Kornrumpf, bes. S. 60–64). Die Reihenfolge der drei Strophen in E stimmt mit A überein, wobei A III und A IV dort keine Entsprechung haben. Von der annähernd wortgleichen Überlieferung in AC weicht E signifikant ab, vor allem auch im Versbestand der letzten Strophe, wo AC wohl alternative Liedschlüsse bieten, die in E fehlen.

Form: 6a .4b / 6a .4b // 4-c 8-c

Kanzonenstrophe. In E I,3.5, C IV,1 und A IV,1 = C II,1 kommt es zu Hebungsprall, und E III,3 muss die erste Hebung auf behálde sitzen, damit der Vers nicht überfüllt ist. E III,1 ist unterfüllt. Der sonst konsequent V. 2.4 einleitende Auftakt fehlt in A II,4 = C IV,4, A IV,2 = C II,2 und A V,2. In BC V, nicht aber in der parallel überlieferten Str. E III, ist die Form gegenüber dem Schema oben erweitert, indem der Abgesang (formal) zweimal repetiert wird.

Inhalt: Spruchlied/Minneklage. In AE I und II droht der Sprecher die Gesellschaft zu verfluchen, die ihm im Winter seine Freude geraubt hat. Seine Flüche widerruft er allerdings, wenn er den einen als zu stark bezeichnet (I,6), die anderen zurückhalten will, sofern diejenigen Reue zeigten, die ihn um die Freude gebracht haben (II,6). Zu reger Diskussion in der Forschung führten AE II,3f., in denen der Sprecher die beiden Tiernamen esel und goͮch als Verwünschung verwendet; man hat erwogen, die beiden Tiere als unglückbringende Angangstiere (eines Volksglaubens, dem Walther entweder anhänge oder den er parodiere) zu verstehen, die Tiernamen selbst als Schimpfwörter angesehen, oder (überzeugender) in Esel und Kuckuck ein angedrohtes Gegenbild zum wohlklingenden Sang gesehen (vgl. die Forschung zusammenfassend Schiendorfer, S. 183–195).

In A werden die revozierten Flüche dann überführt in die Vorstellung, der Sprecher könne den schamelosen (III,2) und boezen (III,3) gerade durch seine Nachsicht schaden, und er könne über sie – Überleitung von Spruchhaftem hin zur Minnethematik – vor allem dann hinwegsehen, wenn die Dame ihn erhöre (A III). Er leistet ihr, die ihn erlösen soll, einen Liebeschwur (A IV). Die Str. A IIIf. sind in E nicht überliefert. In beiden Hss. endet das Lied aber mit derselben Strophe (A V = E III), wenn auch in signifikant anderer Form: Während in A der gegenüber der Gesellschaft sein Minneleid beklagende Sprecher nach einer dreifachen Wiederholung des Hinweises auf die ›Herzenswunde‹ (und damit einhergehender Zerdehnung der Form) – es könnte sich auch um alternative Schlüsse handeln – als Pointe mutmaßlich den Namen seiner Dame preisgibt, endet E schon nach V. 6 mit der topischen Feststellung, dass nur die Dame den Sprecher von seinem Liebesleid erlösen könne. Die Nennung der ›Hiltegunde‹ sieht die Forschung als Allusion an die Walther-Sage an, wo diese Walthers Geliebte ist: Das ist voraussetzungsreich, insofern das Lied, um diesen Sinnzusammenhang aufrufen zu können, eng mit Walther assoziiert, wenn nicht von ihm vorgetragen worden sein müsste (vgl. dazu besonders auch Göhler, der das Lied in E als bereits von Walthers Person abgelöst betrachtet).

Der sekundär über die nachgetragenen Str. C Wa 373–375 hergestellte Liedzusammenhang in C ist ein anderer: Die gnomisch die Beständigkeit gegenüber einer feindlich gesinnten Gesellschaft lobende Str. C I leitet zum Liebesschwur über (C II), es folgen die angedrohten Flüche (C IIIf.), bevor das Lied in der Hiltegunde-Pointe gipfelt (C V).

Sarah Hutterer

| E Wa 55 = L 73,23Zitieren | |||

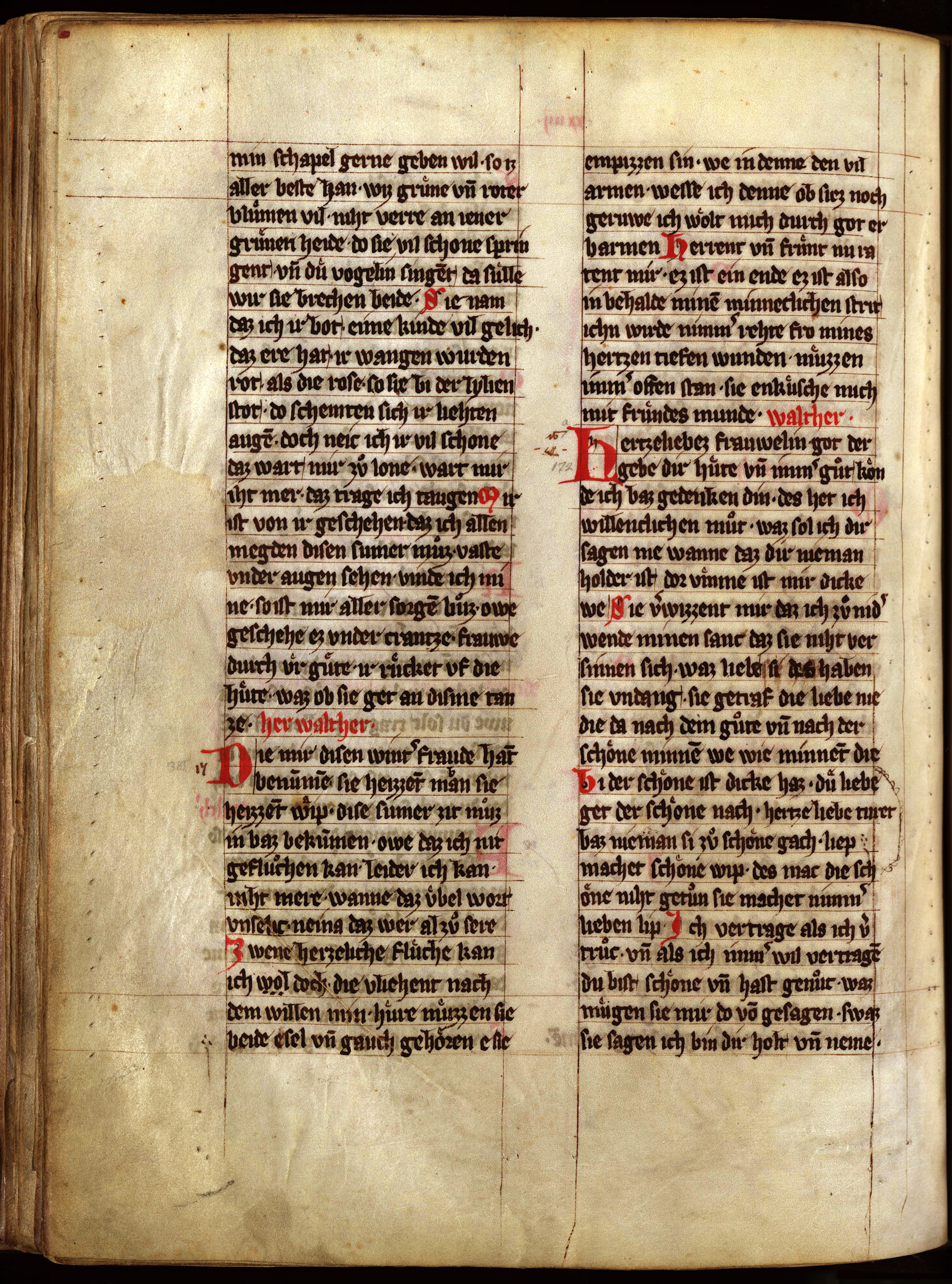

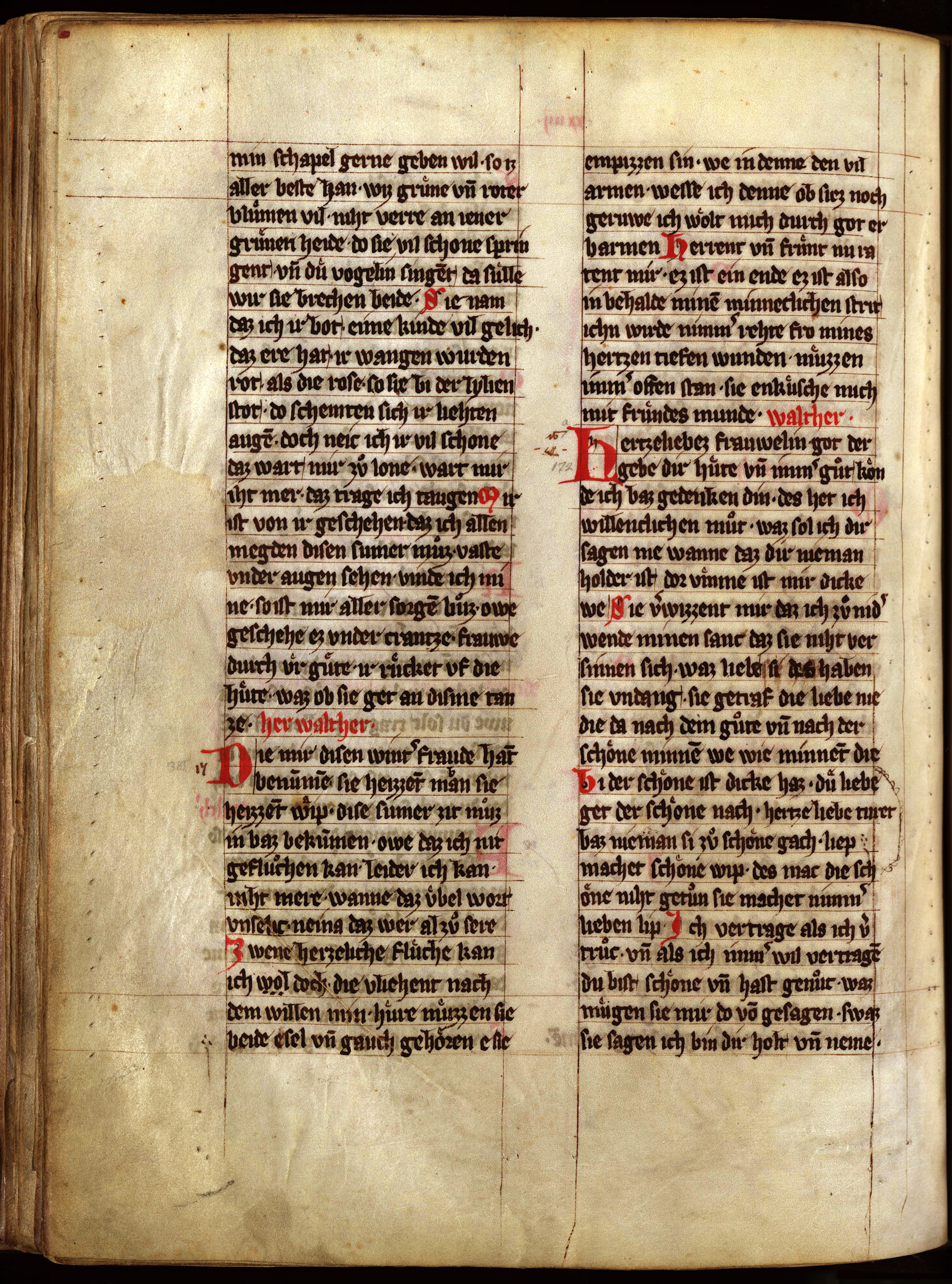

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 171va | |||

| I | |||

| E Wa 56 = L 73,29Zitieren | |||

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 171va | |||

| II | |||

| E Wa 57 = L 74,10Zitieren | |||

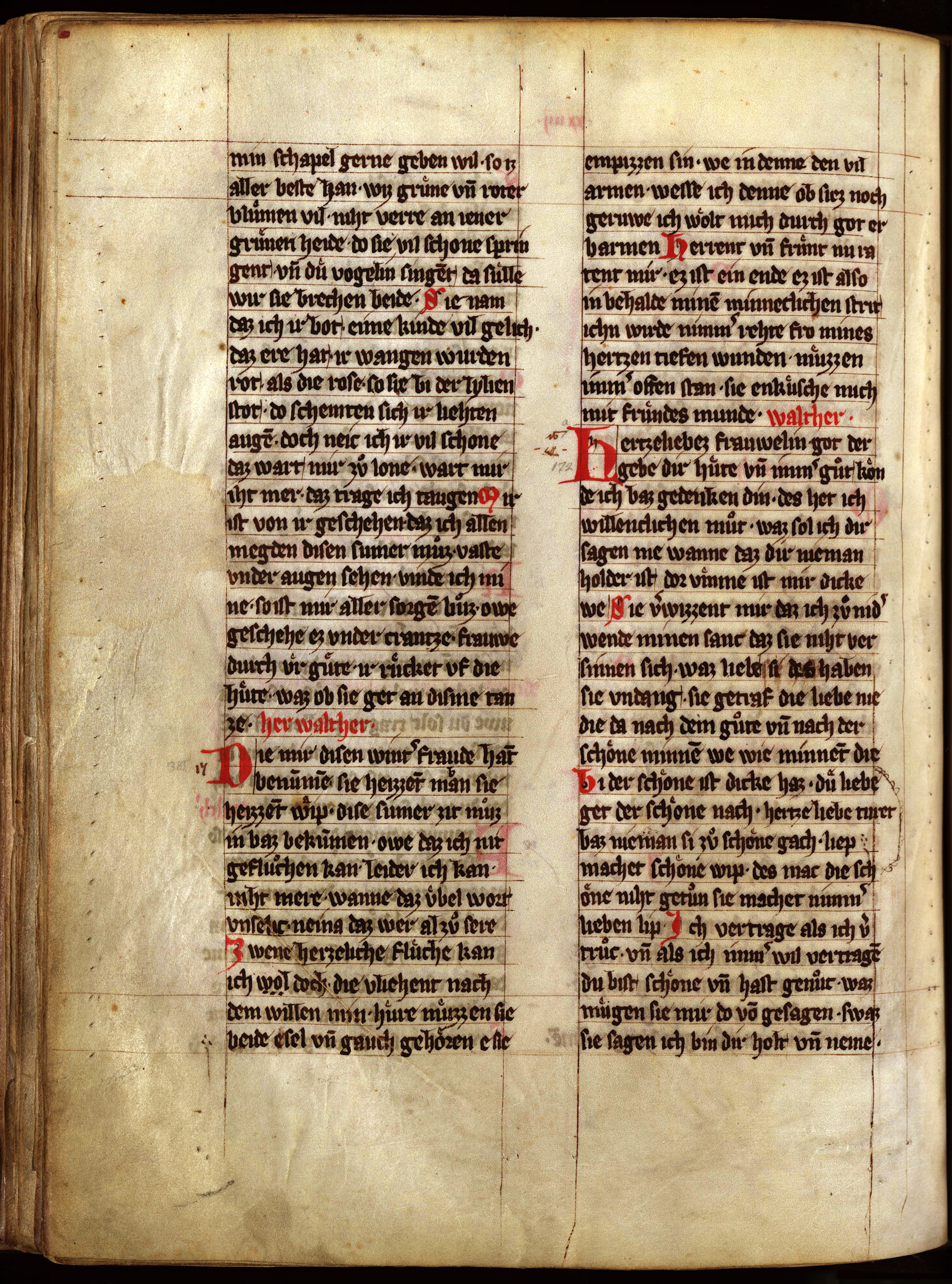

Würzburger Liederhandschrift, Hausbuch des Michael de Leone (München, UB, 2° Cod. ms. 731), fol. 171vb | |||

| III | |||