Überlieferung (Synopt. Schema)

A Wa 18–23B Wa 83

C Wa 195–199 + 206

E Wa 152–156

f Namenl/101r 18 19

f Namenl/101r 24 25

Kommentar

Überlieferung: Die insgesamt sechs Liedstrophen sind in ABCE unter Walther und in f namenlos überliefert und dabei zu Liedern mit unterschiedlichem Strophenbestand und -ordnung gefügt. Einzig A und C bieten alle sechs Strophen; von der Strophenfolge in A beinhaltet E die ersten fünf in identischer Anordnung. In B ist die Str. AE V – flankiert von zwei weiteren in einem anderen Ton – als Einzelstrophe überliefert. AE I V und AE II IV sind in f zu zwei einzelnen je zweistrophigen Liedern verbunden. Eine gänzlich andere Anordnung bietet C: A I II III IV V VI = C VI II III I IV V, wobei die in C sechste, später eingetragene Strophe dem Lied sekundär mittels eines Verweiszeichens am Seitenrand zugeordnet ist. Ob damit bloße Tonzugehörigkeit oder die genaue Platzierung der Nachtragsstrophe innerhalb des Liedes markiert ist, ist nicht zu klären (so auch Bein, S. 619f.). Was Schweikle, S. 584, als »Fassungen« AE gegen C beschreibt, bezieht sich auf Bestand und Anordnung der Strophen (die auch zu unterschiedlichen editionsphilologischen Präsentationen des Lieds geführt haben, vgl. ebd., S. 584f.). Aus textkritischer Perspektive ist der Überlieferungsbefund anders zu charakterisieren (ich beschreibe der einfacheren Referenzierbarkeit halber von A ausgehend): Bei Str. I und VI gehen AC auf eine gemeinsame Vorlage zurück (vgl. Kornrumpf, S. 72), bei Str. V BC (vgl. Wilmanns, bes. S. 22f.) und für die Str. II–IV zeigen eher CE eine nähere Verwandtschaft. Die Zugehörigkeit von f zu entweder A oder CE wechselt von Strophe zu Strophe (vgl. zur Textkritik im Detail Jellinek, S. 15–18, sowie von Kraus, S. 197–218).

Form: .4a .4b / .4a .4b // .4c .6c .4d .6-x .4d

Kanzonenstrophe. In einigen Fällen bleibt V. 8 keine Reimwaise, sondern bindet als Korn mehrere Strophen:

Inhalt: Bitte an die Minne/Klage über das eigene Los. Folgt man dem Liedzusammenhang AE, dann bildet den Ausgangspunkt die Klage des Sprechers über mangelnde Wertschätzung seinem freudebringenden Tun (seinem Sang) gegenüber: Ratlos überantwortet er sich der personifizierten Minne (I,8), die er in den übrigen Strophen (außer V) umgarnt, damit sie sein Werben zum Erfolg führt. Das geschieht auf unterschiedliche Weise: Die Minne wird als vermögender als der Verstand des Sprechers gelobt (II), dieser versichert ihr Dienstbereitschaft und erbittet ihre Fürsprache (III), fordert sie heraus (IV) und dankt ihr schließlich dafür, ihn ›ge-/bezwungen‹ (A VI,5f., nicht in E) zu haben. Etwas unverbunden steht (V) die Klage über die ihm ungünstige Fortuna, der er Augen im Nacken wünscht, damit sie sich nicht weiter von ihm abwenden kann (vgl. dazu auch Maurer, S. 34f.).

Während die Minne in AE unterschiedliche Epitheta erhält (minneclichu̍ II,1; frowe III,1; gnedeclichiu IV,1), sind in C die Str. I II III (= AE IV II III) durch ihren anaphorischen Beginn (vil minnekliche Minne) viel stärker aufeinander bezogen (diese Strophen bezeichnet Schweikle, S. 585, als »Kern des Lieds«). Die unterschiedliche Anordnung der Strophen berührt insofern nicht den Sinn, da man von einer linearen Gedankenführung für die Minne-Apostrophen in diesem Lied nicht sprechen kann. Problematischer ist (neben der losen Integration der Fortuna-Strophe) in C das Liedende: C V, die in A (VI) die Schlussstrophe bildet, böte den positiv auf die Zukunft hin gerichteten Blick des Sprechers, der es der Minne verdankt, nun zu wissen, wo (Minne-?)Dienst auch geschätzt wird. In AE korrespondiert die Schlussstrophe klar mit der Eingangsstrophe, die eine mangelnde Wertschätzung gerade problematisiert. Die nachträgliche Anbringung der Strophe in C lässt keinen sicheren Schluss darüber zu, ob sie tatsächlich auch am Ende des Lieds hätte platziert werden sollen – der Sinnzusammenhang legt eine solche Platzierung nicht nahe.

Die Integration von sowohl spruchhaften als auch Minne-Strophen innerhalb des Liedkomplexes hat wohl ihre je unterschiedlichen Zusammenstellungen in der Überlieferung befördert, die in der neueren Forschung als Beispiel für »Variablität und Unfestigkeit der mittelalterlichen Lyrik« (Schweikle, S. 587) bewertet werden. Sieht man die isolierteren Strophen in B und f an, dann überliefert B mit der Fortuna-Strophe als Einzelstrophe genau das Element, das die sonst verknüpfende Minne-Apostrophe nicht beinhaltet und für sich genommen ein geschlossenes Ganzes bildet. f bietet (stellenweise stark verderbt) vier Strophen aus dem Liedkomplex, die allerdings thematisch resp. gattungsmäßig in zwei zweistrophigen Liedern präsentiert werden: f Namenl/101r 18f. beinhaltet die spruchhaften Strophen (verkannte Kunst, Ungunst der Fortuna), f Namenl/101r 24f. dagegen zwei der Minne-Strophen (Sinnesverwirrung und Bitte). In dieser Hinsicht vergleichbar ist E Wa 38–41, wo ebenfalls minnethematische und sangspruchhafte Strophen voneinander geschieden sind, die in einem anderen Teil der Überlieferung zu einer Liedeinheit integriert sind.

Sarah Hutterer

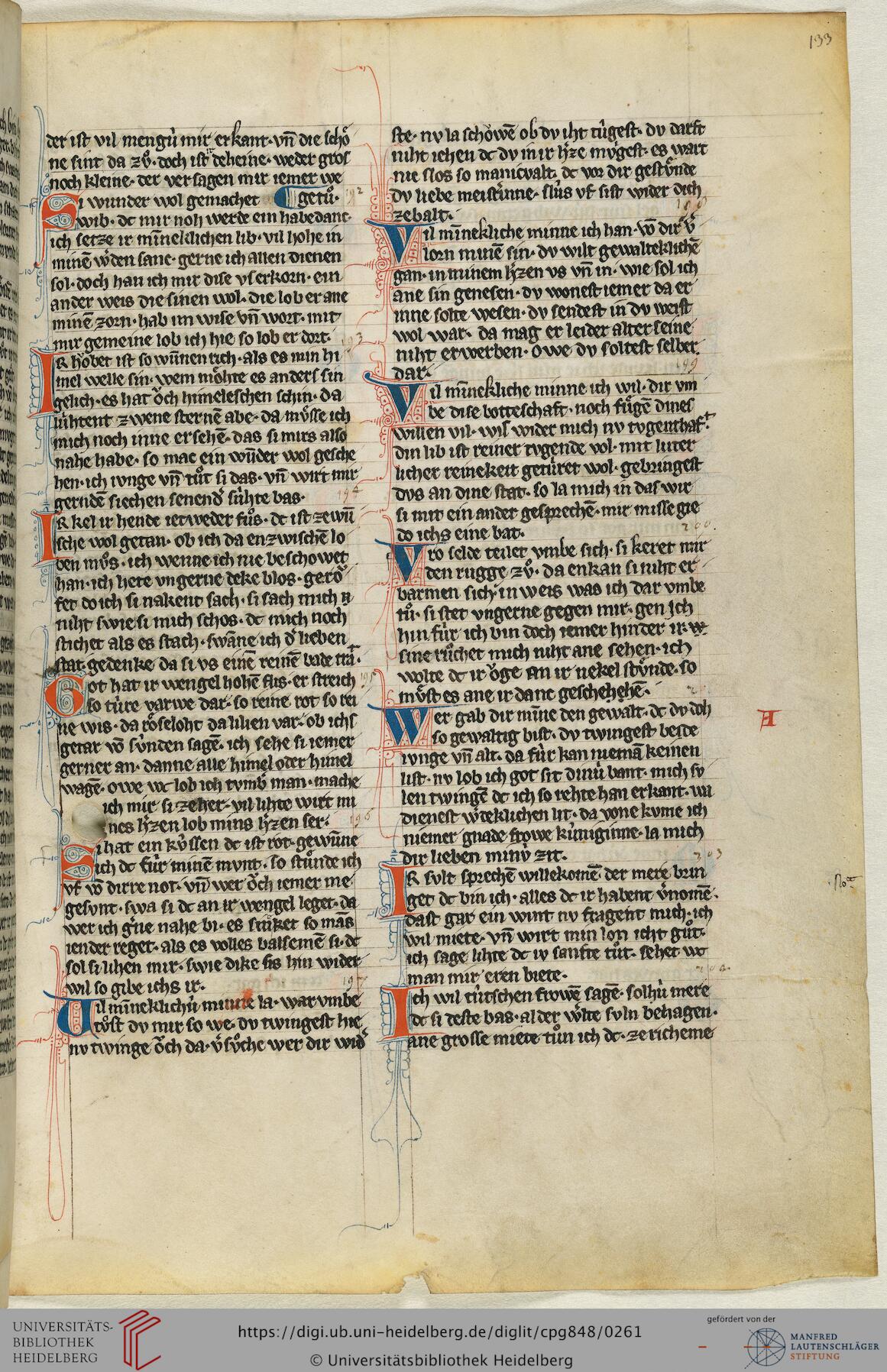

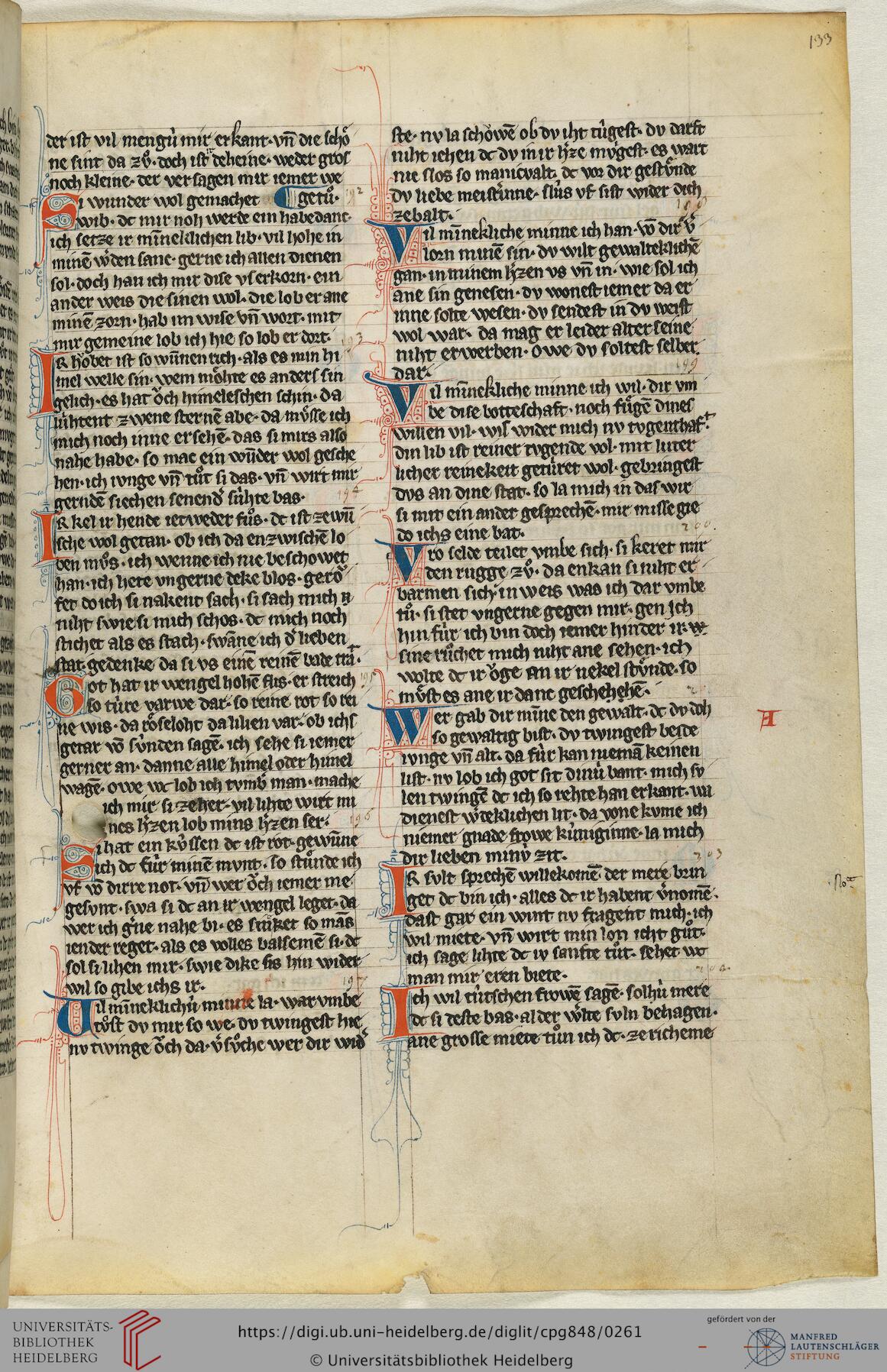

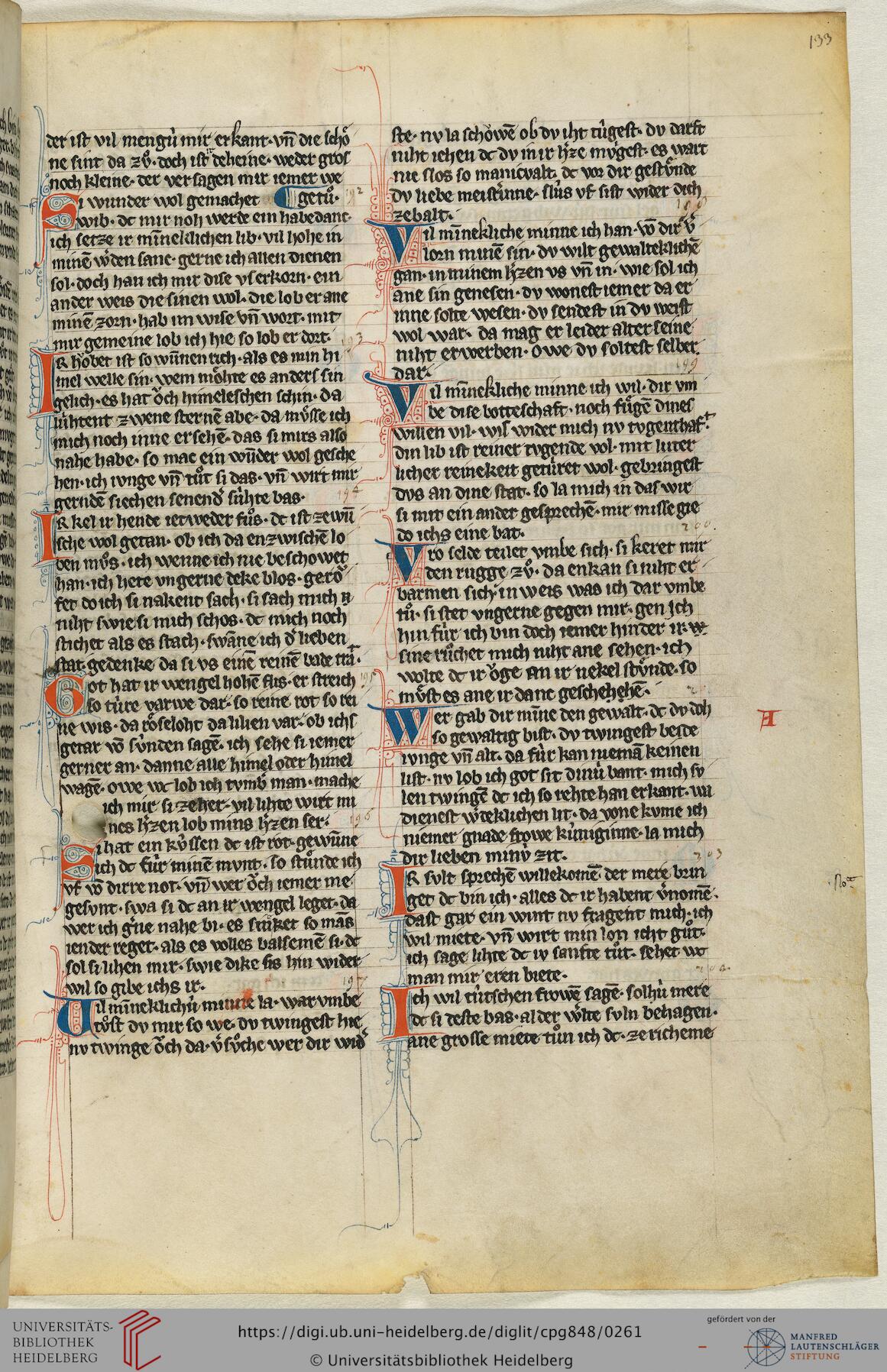

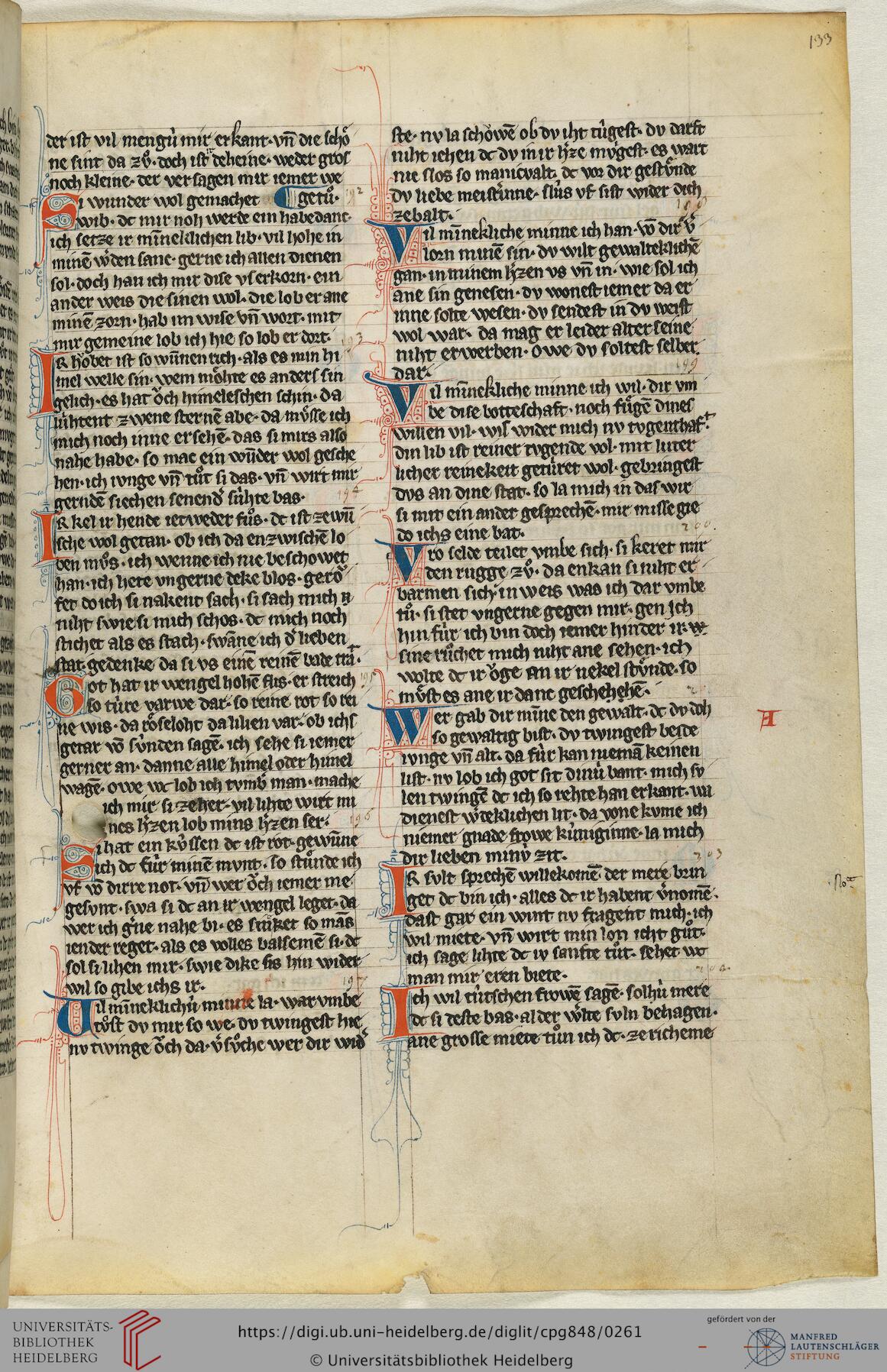

| C Wa 195 (191 [197]) = L 55,26Zitieren | |||

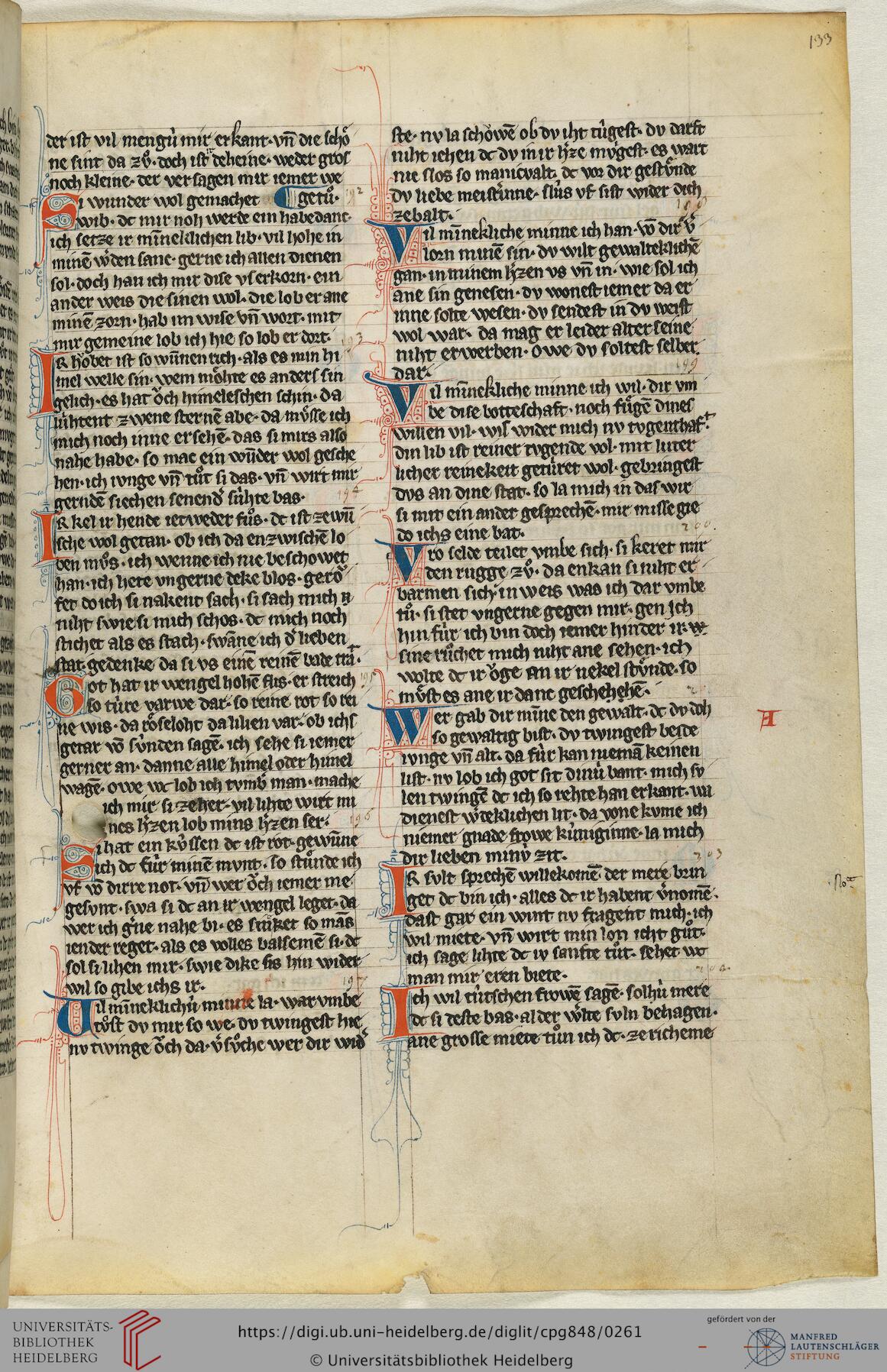

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 133ra | |||

| I | |||

| C Wa 196 (192 [198]) = L 55,8Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 133rb | |||

| II | |||

| C Wa 197 (193 [199]) = L 55,17Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 133rb | |||

| III | |||

| C Wa 198 (194 [200]) = L 55,35Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 133rb | |||

| IV | |||

| C Wa 199 (195 [201]) = L 56,5Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 133rb | |||

| V | |||

| C Wa 206 (202 [209]) = L 54,37Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 133va | |||

| VI | |||