Kommentar

Überlieferung: Das dreistrophige Lied ist unikal in C überliefert.

Form: 3-a 5b / 3-a 5b // 5c .3c .5c

Kanzonenstrophe. Die Gattungszugehörigkeit der Strophengruppe wurde unterschiedlich bewertet. Maurer schlug die Strophen den politischen Liedern zu; infolgedessen wurde es zum Teil als Strophenbar behandelt, wofür auch die gnomischen Themen sprechen. Aufgrund seiner für Spruchtöne auffällig kurzen, liedtypischen Strophenform, des mehrstrophigen Zusammenhangs und der motivischen Anleihen bei Minneliedern werden die Strophen allerdings häufiger als Lied aufgefasst (etwa bei Wa/Bei; als Zwischenform des ›Spruchlieds‹ bei Schweikle). Nach Brunner weist die Form »keine der für die Spruchtöne typischen Besonderheiten auf« und lässt sich »vielmehr typologisch den Liedtönen zuordnen« (S. 29). Nolte begreift die Gattungsintereferenzen der Strophengruppe als bewusstes Spiel mit Gattungskonventionen.

Inhalt: Das Lied verhandelt wahre Ehre gegenüber kurzlebiger, nur scheinbarer. In Str. I proklamiert das (weibliche? männliche?) Sprecher-Ich seinen Verzicht auf vergängliche Ehre am Hof, was es im Abgesang mit seiner Ablehnung von Kränzen und der Abkehr vom Blumenbrechen illustriert – eine für das Minnelied typische Metaphorik. Str. II kontrastiert die vergängliche Ehre mit dem glücklichen Leben, das einem ein andauerndes Ansehen beschert. Erneut enthält der Abgesang mit der Heiterkeit des Ehrenwerten beim Tanz ein minneliedtypisches Element (II,5f.). Das Lied schließt mit der Mahnung des Sänger-Ich in Str. III, sich nicht von äußerem Schein trügen zu lassen, sondern bei jedem Menschen nach dessen wahrer Gesinnung zu fragen. Der emphatische abschließende Ausruf (wol im, III,7) greift antithetisch den letzten Vers der zweiten Strophe auf (we im, II,7), gilt aber dem Ansehen desjenigen am Hof, der in seinem Haus das Richtige tut.

Liest man das Strophe mit weiblichem Sprecher-Ich, sind drohender Ehrverlust (insb. I,2) und die sorgsame Prüfung der Absichten des Gegenübers (Str. III) wörtlich zu nehmen. Unter der Annahme einer männlichen Sprechposition interpretiert Nolte das Lied als moralischen Appell eines Berufsdichters, der sich für seine gute Arbeit die beständige Unterstützung seiner Gönner wünscht.

Milena Müller

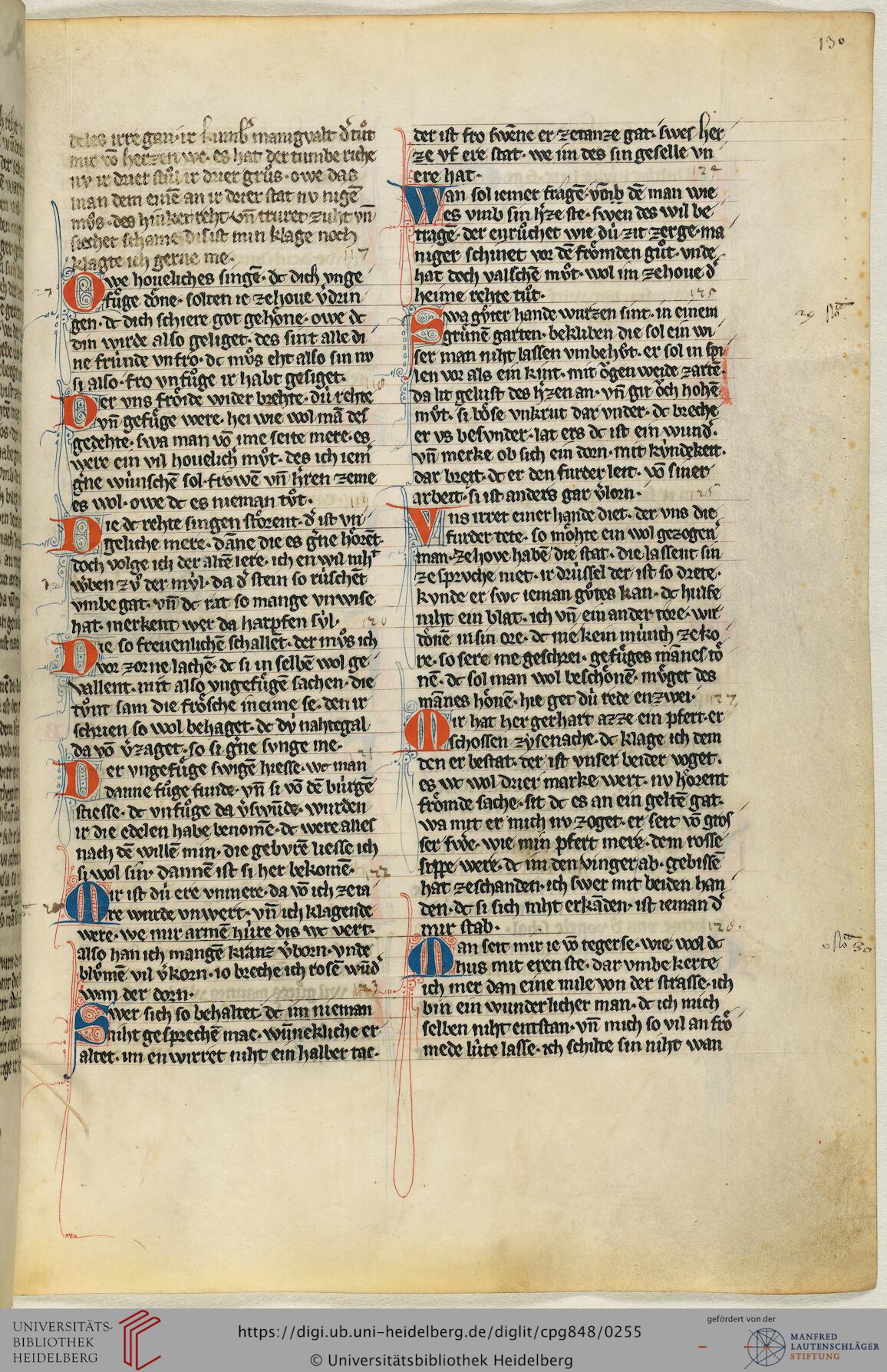

| C Wa 120 (117 [122]) = L 102,29; RSM ¹WaltV/18/1Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 130ra | |||

| I | |||

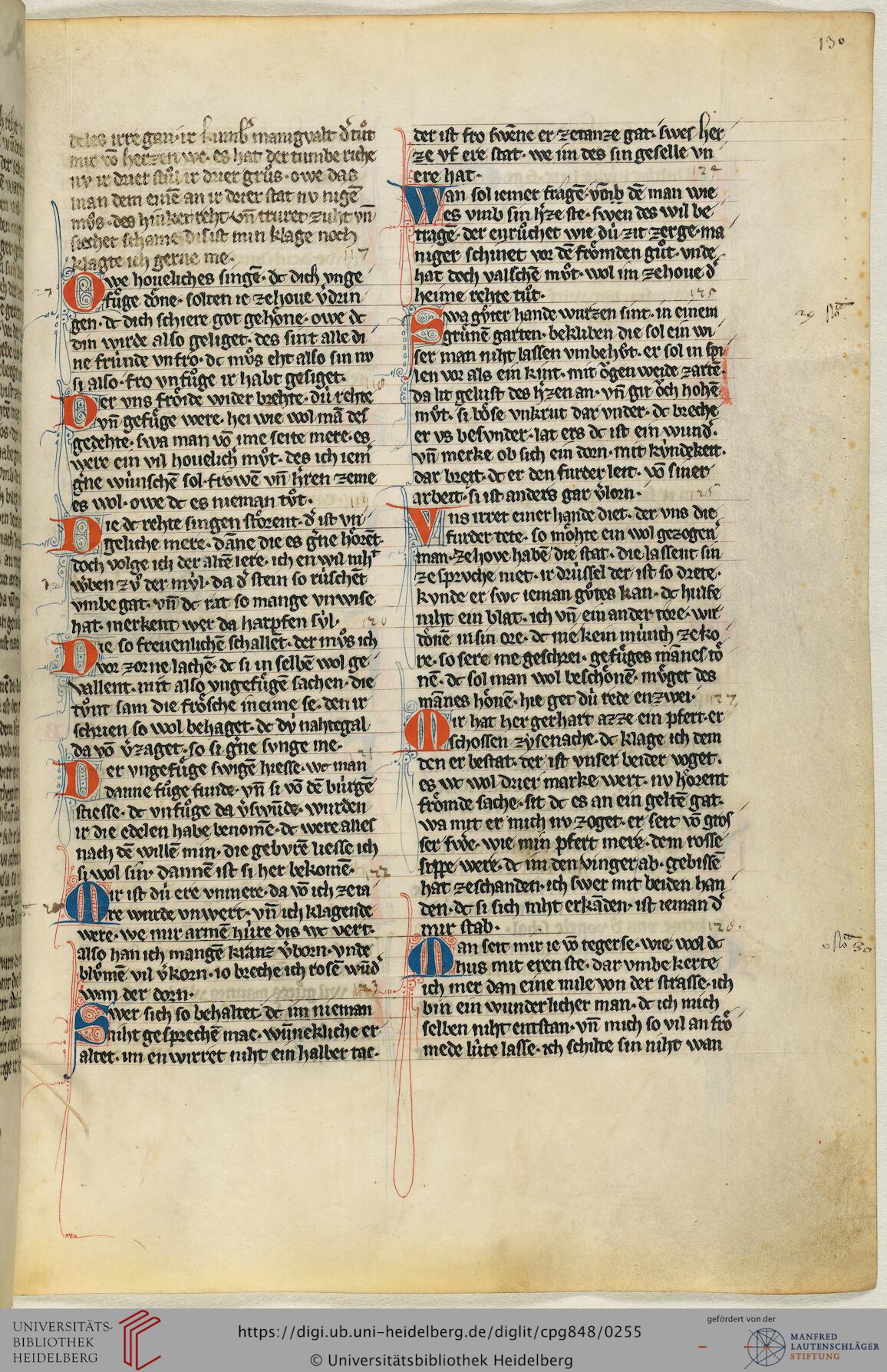

| C Wa 121 (118 [123]) = L 102,36; RSM ¹WaltV/18/2Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 130ra | |||

| II | |||

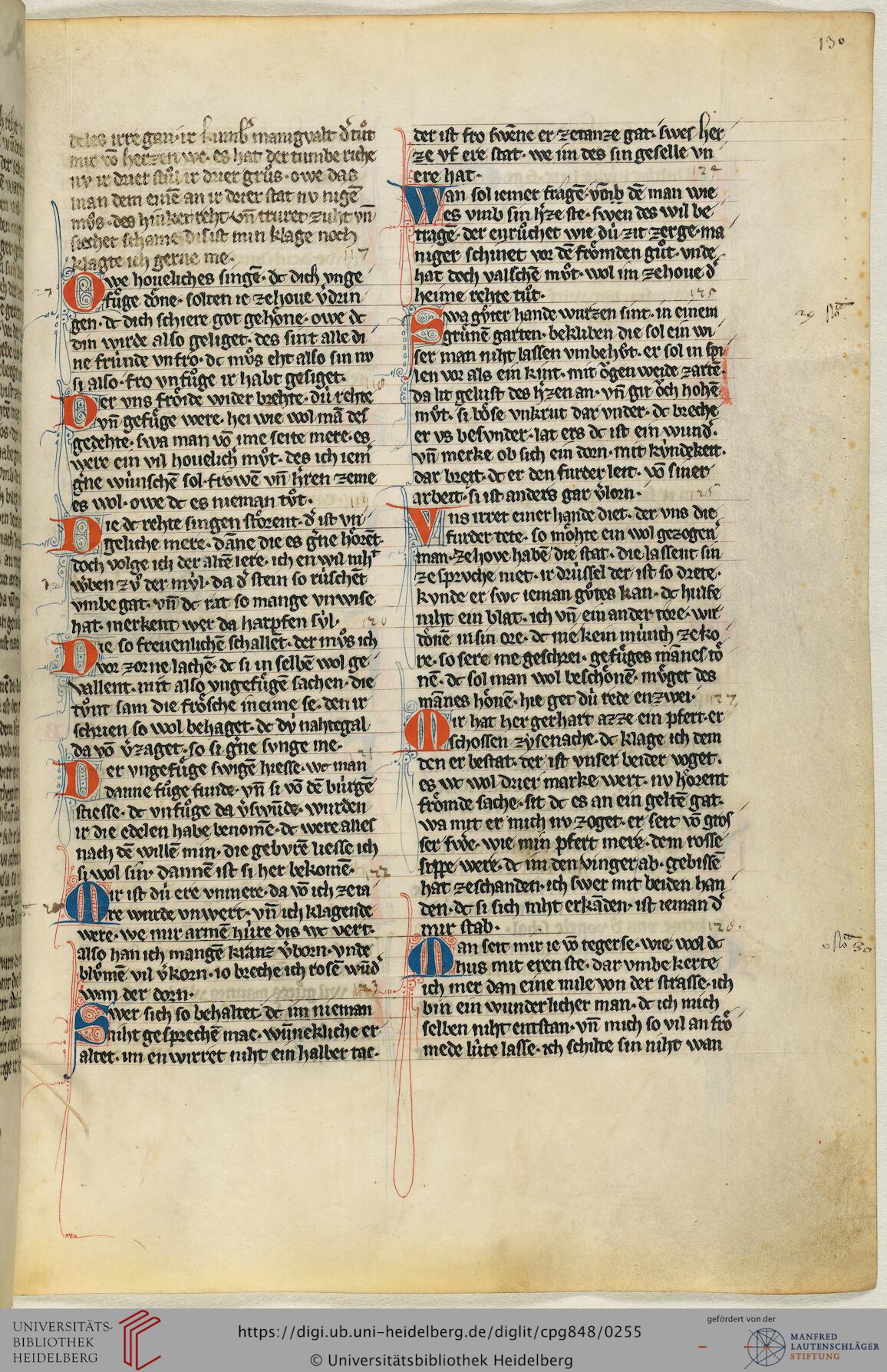

| C Wa 122 (119 [124]) = L 103,6; RSM ¹WaltV/18/3Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 130rb | |||

| III | |||