Kommentar

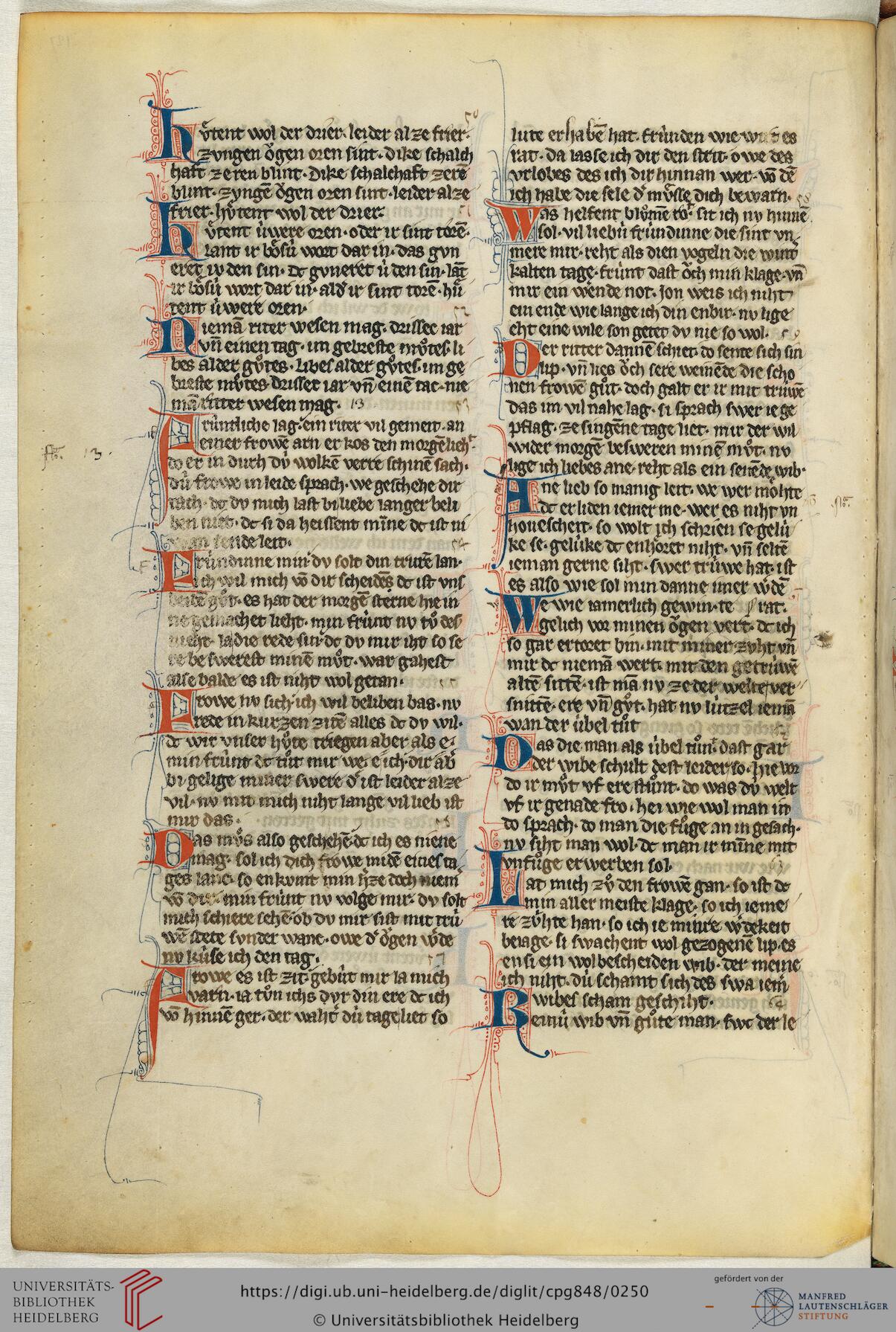

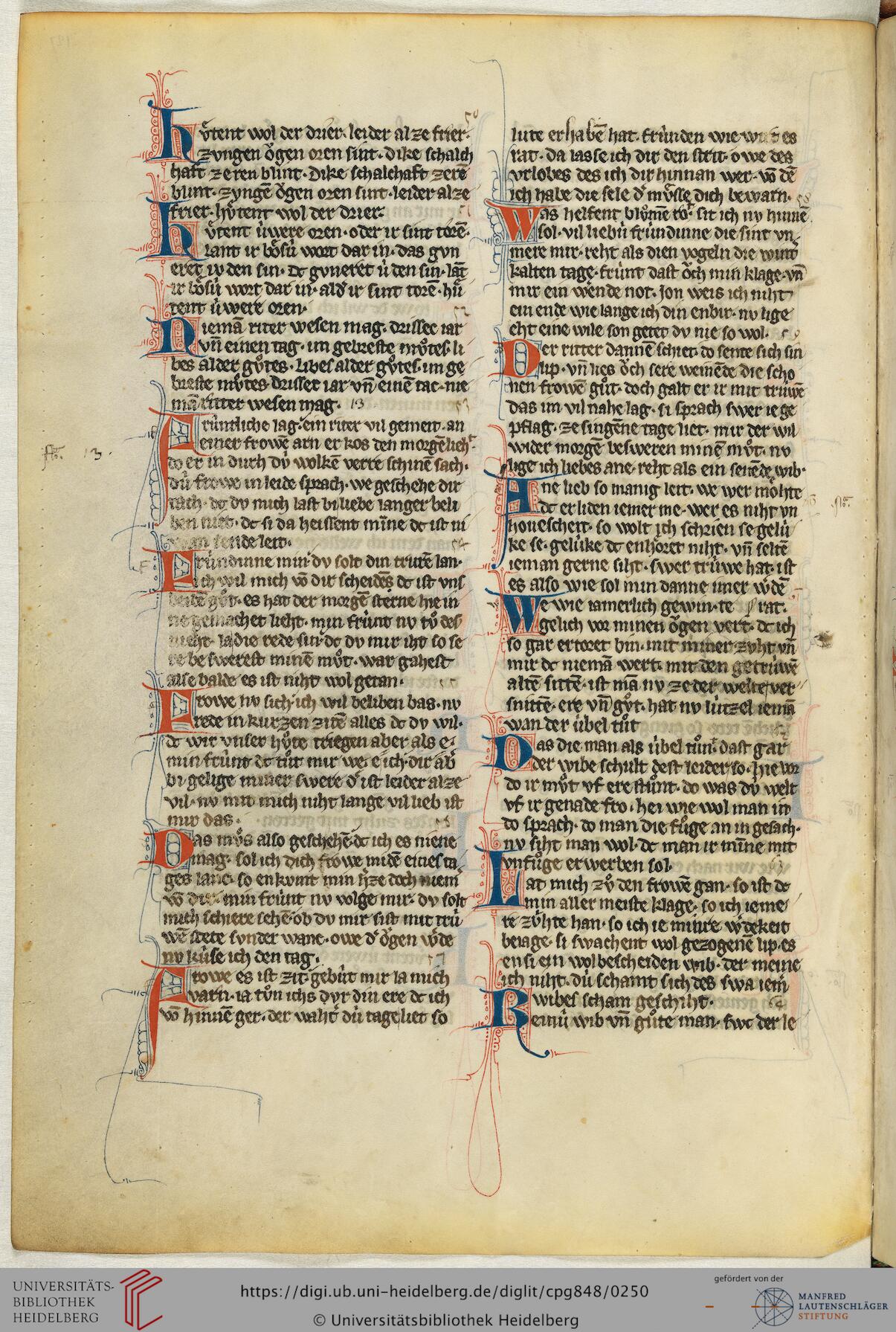

Überlieferung: Das sechsstrophige Lied ist in C überliefert. Darüber hinaus bewahrt a die ersten vier Verse von Str. I in nd. Sprache als rubrizierten Nachtrag im Anschluss an ein Kapitelregister zur vorausgehenden ›Historia trium regum‹. Dem Teil der Walther-Strophe geht direkt ein ebenfalls rubriziertes Augustinus-Diktum von derselben Hand voraus (Augustinus dicit: Aristotiles erat deus in humano corpore hospitatus). Die Besonderheit am Eintrag der Verse ist seine Form: Die Enden reimender Verse sind jeweils mit Federstrichen mit dem letzten gemeinsamen Wortteil verbunden (siehe Digitalisat).

Form: 3-a 3-a 4b 4b / 4b 4b 3-a 3-a

Wegen der spiegelbildlichen Anordnung der Verse wird dieses Lied als ›Palindrom‹ bezeichnet: Auf V. 1–4 folgen V. 4–1 in umgekehrter Reihenfolge. Nur in C I ist diese in allen anderen Strophen regelmäßige (nur in Str. III fehlt V. 8) Spiegelbildlichkeit der Form gestört und wurde deshalb im Editionstext durch Umstellung wiederhergestellt. Str. VI bildet mit Blick auf die Metrik das formale Gegenstück zu den vorausgehenden Strophen (dagegen Wa/L in Anm.: »die umkehrung giebt keinen sinn.«) und lässt sich wie folgt schematisieren:

4a 4a 3-b 3-b / 3-b 3-b 4a 4a.

Inhalt: Spruchlied / Mahnung zu vorbildlichem Handeln und dazu, sich das Richtige zum Vorbild zu machen. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass nicht ›Züchtigung‹ (I,1f.) zu Ansehen führe, sondern der potentiell Ehrenhafte sensibel genug sei, um mit Worten auf ihn einwirken zu können (Str. I). In den folgenden Strophen fordert der Sprecher vom Publikum, die Sinne zu beherrschen (Str. II zunge[]: nichts Schlechtes sagen, Str. III oͮgen: nur Gutes, nichts Schlechtes beäugen, Str. V oren: nichts Schlechtes hören), weil diese allein blind für ehrenhaftes Verhalten sind (Str. IV). Da Str. IV auf der drier (IV,1) – Zunge, Augen, Ohren – Bezug nimmt, wäre eigentlich zu erwarten, dass sie nach Str. V steht.

Die abschließende Str. VI setzt sich nicht nur formal (siehe oben), sondern auch inhaltlich stark von den Str. I–V ab: Wem es an der richtigen Einstellung, am entsprechenden Aussehen und an Habe fehlt, der kann kein Ritter sein. Ihre Echtheit wurde deshalb, und weil sie auch unter Freidank überliefert ist, in Zweifel gezogen; Lachmann schreibt dazu in seinen Anmerkungen: »ohne zweifel ist dieser spruch nicht von Walther, sondern aus Freidank 57,6 hier beigefügt« (Wa/L in Anm.). Wo aber die Strophe formal das Gegenstück zu den übrigen ist, kann sie es nicht auch inhaltlich, etwa als exemplarischer Fall, der die Mahnungen bündelt, sein? Die Anapher verbindet Str. VI darüber hinaus mit Str. I und rahmt so die – ebenfalls durch ein anaphorisches Huͤtent (V. 1) miteinander verbunden – mahnenden Str. II–V.

Eine eher proverbiale Verwendung, die durch den didaktischen Charakter der Strophen nahegelegt wird, bietet der rubrizierte Eintrag in a: Auch die Art der graphischen Darstellung markiert die Verse hier als ›Merkverse‹.

Sarah Hutterer

| C Wa 50 (47) = L 87,1Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 127rb | |||

| I | |||

| C Wa 51 (48) = L 87,9Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 127rb | |||

| II | |||

| C Wa 52 (49) = L 87,17Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 127rb | |||

| III | |||

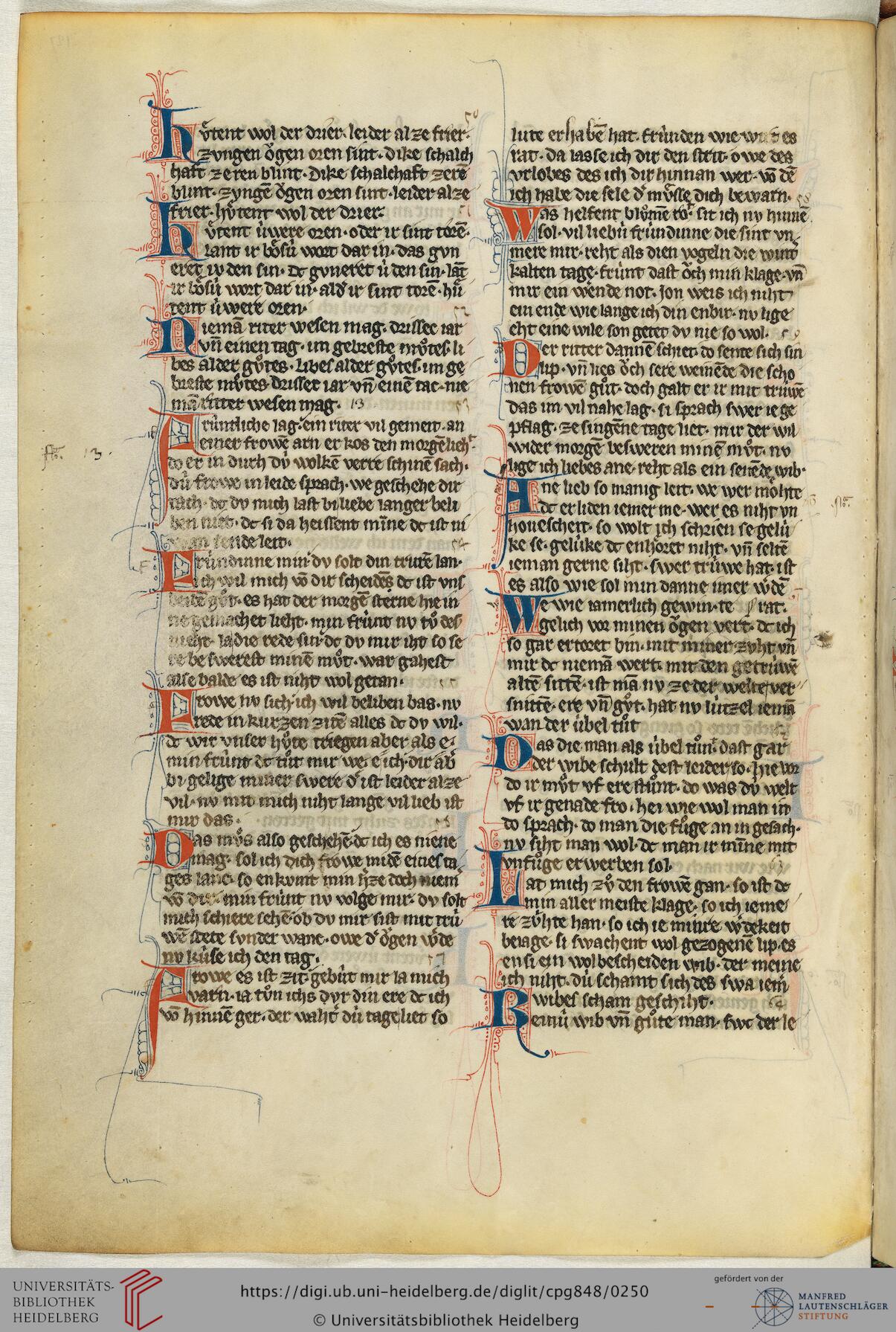

| C Wa 53 (50) = L 87,33Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 127va | |||

| IV | |||

| C Wa 54 (51) = L 87,25Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 127va | |||

| V | |||

| C Wa 55 (52) = L 88,1Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 127va | |||

| VI | |||