Kommentar

Überlieferung: Die Strophen dieses Tons sind als zusammengehöriges Bar in C und J überliefert; in C unter dem Namen Walthers, in J unter dem Rumelants von Sachsen. Die Reihenfolge ist identisch, der Textbestand weist vor allem in C einige Fehler auft. Die Zusammengehörigkeit der Strophen gilt wegen ihrer thematischen Geschlossenheit als sicher (vgl. Tervooren, S. 224), die Zuschreibung des Liedes zu Rumelant dürfte insgesamt unstrittig sein, nicht nur, weil J (mit Ausnahme von III,21) die durchweg bessere Lesart bietet, sondern weil auch im Reim viele für Walther gänzlich untypische mittel- und sogar niederdeutsche Sprachformen verwendet werden.

Form: 3-a 2-b 4-a 3-b / 3-c 3d // 3-e 2-f 4-e 3-f / 3-c 3d // .5-g .5-h .5-g .5-h // 3-i 2-j 4-i 3-j / 3-c 3d (Rumelant von Sachsen, Ton 1), siehe Tonkommentar.

Inhalt: Die beiden Eingangsverse I,1f. geben das Programm des Bars vor: Gott offenbart sich in allen vier elementen (I,1), auch wenn das die Menschen nicht immer erkennen. Das Sänger-Ich verwendet hier zwar das einschließende wir (I,3), führt dann aber im Folgenden die enge Verbindung zwischen Elementenlehre und Heilswirken aus, wobei jede der vier Strophen einem Element gewidmet ist.

Die erste Strophe behandelt die Erde: So wie sie durch Ackern und Pflügen Frucht hervorbringt, so ist Christus bei seinem Martyrium gepfluͤget (I,14) worden, um so zum Acker für eine heilsbringenden Saat zu werden. Dieses Gleichnis folgt der johanneischen Theologie; in Io. 12,24 vergleicht Christus selbst seinen bevorstehenden Opfertod mit dem fruchtbringenden ›Tod‹ des Weizenkorns in der Erde.

Die zweite Strophe ist der Luft gewidmet: Die Tonerzeugung durch den Luftstrom in einer Pfeife wird mit den letzten Worten Christi am Kreuz parallelisiert (ebenfalls dem Johannesevangelium folgend), die ebenfalls durch den Luftstrom der Stimme realisiert werden. Ein Grundwort der Strophe ist das Wort trut (II,12f.), das sowohl den Wohlklang der Töne als auch das Verhältnis Gottes zu den Menschen beschreibt.

Die dritte Strophe behandelt das Feuer; die Strophe ist eng an die vorangehende angeschlossen, denn die Wirkmacht des Feuers entfaltet sich erst durch den Luftstrom: Ähnlich ist auch die Liebe Christi erst in der Marter bzw. genauer im Angespieen-Werden voll entfacht worden.

Die vierte Strophe rückt das Wasser ins Zentrum der Betrachtung, das wiederum seine volle Stärke erst durch das Feuer entfaltet, weil es von diesem zum Kochen gebracht wird. So wie das Wasser durch das Feuer stärker gemacht werden kann, so hat Christus durch sein Leiden seine wahre Stärke erreicht.

Zur Verbindung von Elementenlehre und Passionsmeditation, die wohl auf einen in der karolingischen Epoche weit verbreiteten Bildtyp zurückgeht, vgl. ausführlich Kern, S. 240–242.

Björn Reich

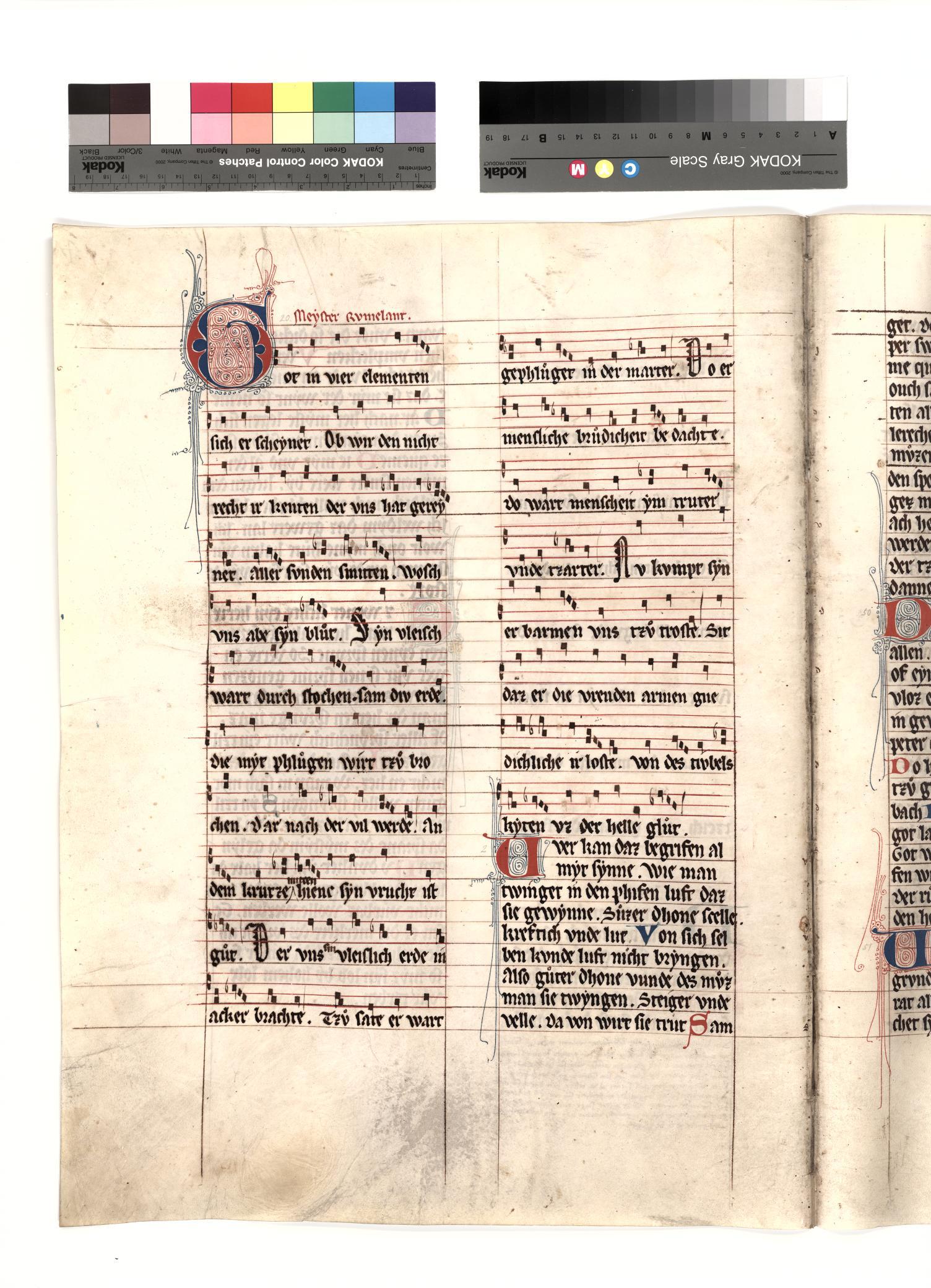

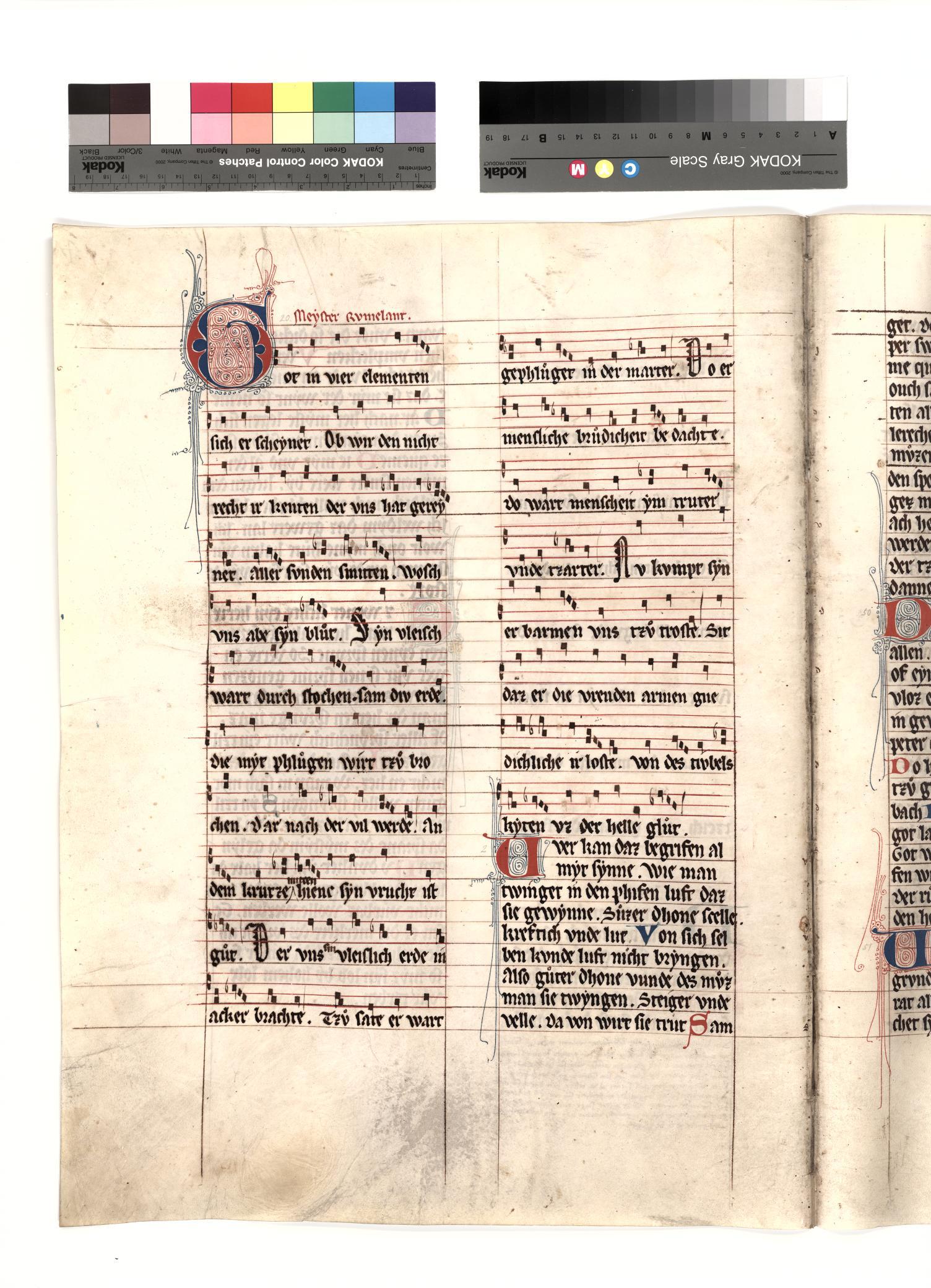

| J Rum 1 = HMS I 45 LXXIII 1; RSM ¹Rum/1/1aZitieren | |||

Jenaer Liederhandschrift (Jena, ThULB, Ms. El. f. 101), fol. 47va | |||

| I | |||

| J Rum 2 = HMS I 45 LXXIII 2; RSM ¹Rum/1/2aZitieren | |||

Jenaer Liederhandschrift (Jena, ThULB, Ms. El. f. 101), fol. 47vb | |||

| II | |||

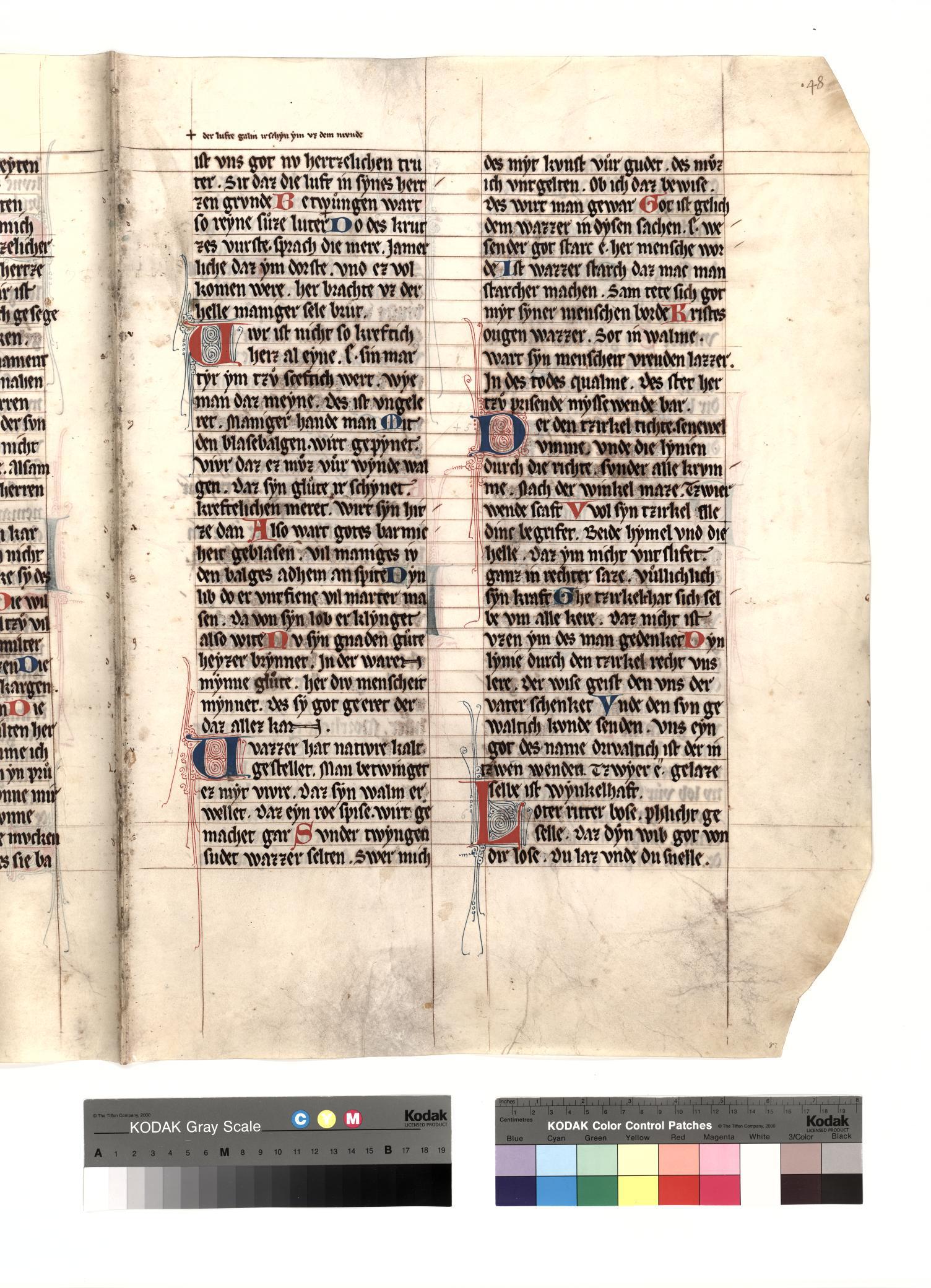

| J Rum 3 = HMS I 45 LXXIII 3; RSM ¹Rum/1/3aZitieren | |||

Jenaer Liederhandschrift (Jena, ThULB, Ms. El. f. 101), fol. 48ra | |||

| III | |||